Dans le cours de français

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a pris un peu tout le monde par surprise, vendredi de la semaine dernière, en annonçant que la Ville allait mettre un frein à la prédominance du masculin sur le féminin dans ses communications écrites. Pour ce faire, elle investira dans une formation à la communication épicène pour les élus et plusieurs employés.

Selon Larousse, épicène est un adjectif désignant un nom « qui a la même forme aux deux genres, correspondant aux deux sexes (par exemple un élève/une élève, un enfant/une enfant) ». Il peut aussi qualifier un nom genré, mais qui désigne à la fois le masculin et le féminin. Ainsi, girafe est un nom féminin signifiant autant le mâle que la femelle dans l’espèce. Même chose pour le nom sentinelle, qui sera toujours employé au féminin, peu importe si le poste est occupé par un homme ou par une femme.

Les critiques n’ont pas tardé à fuser de toute part, suggérant que madame Plante, en ce temps de COVID-19, devrait investir ailleurs le temps et l’argent des Montréalaises et Montréalais. Au-delà du moment plus ou moins mal choisi, je trouve la gymnastique linguistique intéressante.

Admettons-le, on est loin des acrobaties stylistiques de Georges Perec, écrivain français décédé en 1982, qui s’imposait des contraintes complètement folles ou géniales, c’est selon, avant de prendre la plume. Entre autres oeuvres, il a publié La disparition, un roman policier de plus de 300 pages à l’intérieur duquel la lettre « e » est totalement absente. Il est aussi l’auteur du grand palindrome, un texte de 1 247 mots se lisant aussi bien (ou aussi difficilement) à l’envers qu’à l’endroit.

L’exercice proposé par la Ville de Montréal permettra des rédactions plus recherchées, particulièrement au niveau du vocabulaire. Dans un document de 71 pages, publié en 2018, l’Office québécois de la langue française (OQLF) suggère quelques exemples de formulations neutres. Ainsi, on mentionnera le personnel d’une entreprise, plutôt que ses employées et employés. Selon l’OQLF, la formulation neutre doit être favorisée. En cas d’impossibilité, il faut opter pour les deux genres, même si cela alourdit le texte.

En terminant, si je m’adresse à Valérie Plante, dois-je l’appeler madame la mairesse, madame la maire ou madame le maire ? Partout dans la francophonie, incluant le Québec, les trois appellations sont admises, mais l’OQLF suggère madame la mairesse. La forme épicène est cependant madame la maire.

Dans le cours d’univers social

J’ai l’habitude de faire preuve de prudence avec les comparaisons. Chaque individu, chaque situation est unique. Et si des événements se répètent, les contextes les entourant peuvent en modifier les finalités, en tout ou en partie.

La Seconde Guerre mondiale fait partie du programme d’univers social de 6e année du primaire. J’ai donc passé la majeure partie de ma carrière à l’enseigner. Chaque année, mes élèves sont touchés par l’Holocauste et toute la ségrégation de l’Allemagne nazie envers les Juifs. Chaque année, ces élèves me demandent comment une population entière a pu laisser une telle horreur se produire. Chaque année, depuis longtemps, je leur réponds en présentant un ex-leader charismatique, qui a su gagner la confiance de son peuple et, à grands coups de désinformation, lui faire renoncer à certains de ses droits démocratiques.

D’autres dirigeants ont ensuite joué la carte de la désinformation et ainsi manipulé leurs populations. L’ex-URSS, notamment au temps de la guerre froide, en est un exemple. Plusieurs de ces empires ont fini par s’effondrer, de manière plus ou moins dramatique.

En regardant l’actualité des derniers jours, je constate que dans un des plus grands pays de la planète, trois actes racistes dirigés vers des gens appartenant au même groupe social ont eu des conséquences suffisamment importantes pour faire les bulletins de nouvelles tout autour du globe. Deux hommes y ont laissé leur vie. Ce pays est dirigé par un leader charismatique aux yeux de certains, narcissique pour d’autres, qui utilise la désinformation pour en arriver à ses fins. Quand le réseau Twitter a simplement demandé à ses membres de s’assurer de l’exactitude des faits présentés par deux des publications du leader en question, ce dernier a mis moins de 24 heures pour signer un décret rendant tous les réseaux sociaux en partie responsables de ce qui y est diffusé par leurs membres, ce qui les expose à une multitude de poursuites judiciaires. Ultimement, certains de ces réseaux pourraient devoir fermer et ainsi priver des centaines de milliers de personnes d’un droit de s’exprimer démocratiquement.

Malgré les nombreuses similitudes, il faut rester prudent avec les comparaisons. Le peuple américain, contrairement au peuple allemand de 1933 à 1945, possède toujours le droit de choisir démocratiquement son leader. Ce choix s’exprimera d’ailleurs dans quelques mois.

Dans le cours d’univers social, deuxième période

J’ai vu passer toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux, cette semaine, concernant l’aide que le gouvernement du Québec apportera à un groupe dirigé par Guy Laliberté pour rapatrier les intérêts du Cirque du Soleil dans la Belle Province. Il a été question de dons, d’aide à des milliardaires, de copinage entre puissants alors que les moins bien nantis rongent leur frein, de liens avec la situation dans les CHSLD, le tout accompagné de qualificatifs comme scandaleux, inacceptable ou dégueulasse.

Personnellement, je vois la situation d’un autre oeil. Bien que la somme de 275 millions $ soit imposante, il s’agit d’un prêt, avec intérêts, et non d’un don. Ensuite, le fait de ramener l’entreprise dans le giron québécois, avec tout ce que cela comportera en retombées économiques, ressemble plus à un investissement intelligent qu’à une dilapidation de fonds publics. Finalement, on parle ici de la sauvegarde de plus de 1 300 emplois seulement au siège social de Montréal, sans compter les emplois indirects.

En ce temps de pandémie, au cours duquel le taux de chômage est passé de 2% à 17% en deux mois et où plusieurs commerces et industries sont menacés, une participation publique à ce projet n’était peut-être pas essentielle, mais j’ai bon espoir qu’elle finisse par s’avérer très avantageuse.

Dans le cours d’éthique et culture religieuse

Terrasse d’un café en Allemagne.

Parc à San Francisco.

Certains endroits dans le monde ont rivalisé d’ingéniosité pour faire respecter la distance de deux mètres entre chaque individu. C’est une question de respect envers soi et envers les autres. Le port du couvre-visage en est un autre exemple.

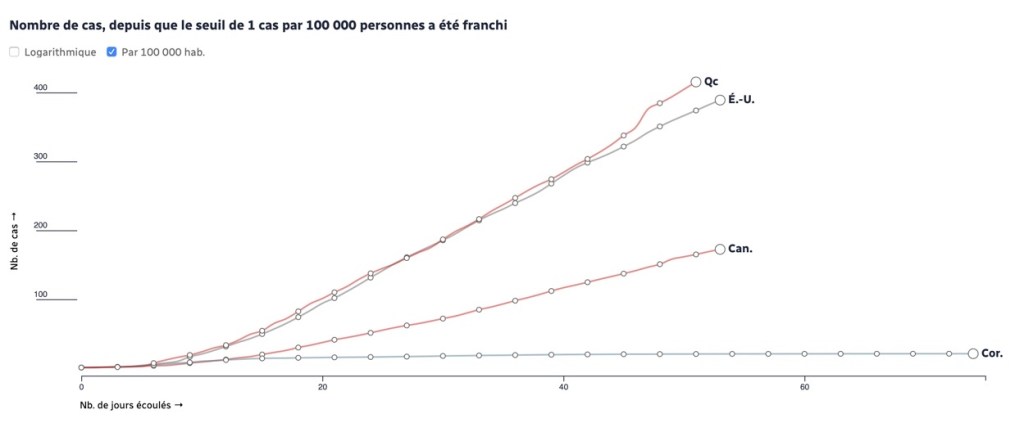

Alors que les pays de l’hémisphère Sud sont à leur tour frappés par le coronavirus, d’autres endroits où la vie commençait à reprendre son cours normal doivent maintenant reculer et revenir à une forme de confinement. Après le Japon, il y a déjà plusieurs semaines, voilà que la Corée du Sud doit resserrer ses règles après l’éclosion de nouveaux foyers de contagion. Plus près de nous, la province du Nouveau-Brunswick, qui ne répertoriait plus aucun cas de COVID-19, doit maintenant repousser son échéancier de retour à la normale, après qu’un médecin infecté au Québec ait omis de se placer en quarantaine à son retour à Campbellton. Au moins 150 personnes se sont trouvées en contact avec ce médecin, depuis.

Dans la région du Grand Montréal, l’assouplissement des règles de confinement a eu pour effet de créer un sentiment de liberté dont plusieurs ont abusé, si on se fie aux images diffusées dans les différents médias. « Rien n’est jamais acquis à l’homme », chantait Brassens. Les situations en Corée du Sud et dans la ville de Campbellton le démontrent bien. Respecter les règles, c’est contribuer à un retour à la normale dans de meilleurs délais.

Dans le cours de musique

Du soleil, cette semaine, dans le cadre de ma suggestion #musiquebleue. La pièce s’intitule Sunshine et elle est tirée de l’album SOMMM, sorti en avril. Cet album est le fruit du travail d’Arianne Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier, entourés d’une pléiade d’invités. Parions que, comme moi, vous vous laisserez surprendre par Sunshine et que l’album au complet traversera vos hauts-parleurs ou vos écouteurs.

La bonne nouvelle de cette semaine

Deux amis, Ève Duhamel et Julien Vallée, oeuvrant dans le domaine du multimédia, ont fondé l’entreprise Vallée Duhamel en 2013. Ayant surtout réalisé des publicités, l’entreprise a également été appelée à collaborer sur des vidéoclips québécois, notamment avec Coeur de pirate et Ariane Moffatt.

La semaine dernière, la chanteuse américaine Katy Perry a lancé son vidéoclip Daisies, réalisé par Vallée Duhamel. Les deux créateurs ont dû revoir tout le projet afin de le livrer à temps, en raison du confinement provoqué par la pandémie de COVID-19. Ils ont opté pour une animation 2D, pour laquelle ils ont travaillé à distance avec plusieurs collaborateurs.

Il semble que leur talent leur ait ouvert la porte à des associations avec d’autres artistes internationaux. L’histoire est à suivre !