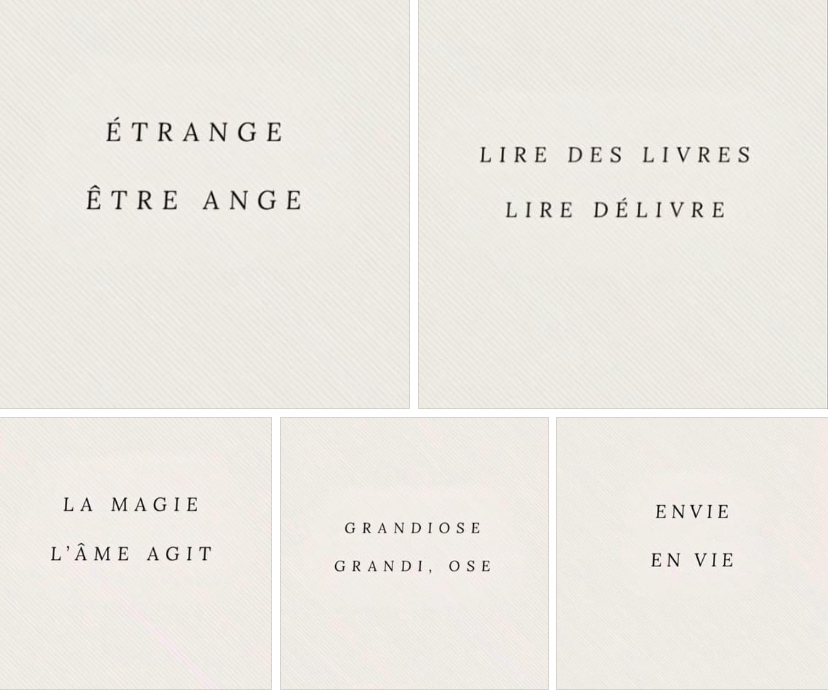

Dans la tourmente actuelle autour du langage inclusif, le gouvernement du Québec a tranché : dans ses communications officielles, il n’y aura plus de place pour iel, toustes ou tout autre néologisme du genre. On bannit également les points médians et autres doublets abrégés, comme étudiant·e·s, agent.e.s ou encore administrateur/trice. Ces formes, de plus en plus visibles dans certains courriels ou documents administratifs, avaient pour but de refléter la diversité des identités de genre et de donner une visibilité équitable aux hommes et aux femmes, voire à ceux qui ne se reconnaissent ni dans l’un ni dans l’autre. Désormais, l’État exigera la rédaction dite « épicène », qui consiste à utiliser des termes neutres (le personnel, le lectorat) ou à énoncer les deux formes binaires (les étudiants et les étudiantes).

En apparence, il s’agit d’une simple question de clarté linguistique. Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, dit vouloir « mettre fin à la confusion » que provoqueraient ces nouvelles façons d’écrire. Mais derrière l’argument grammatical se cache un choix beaucoup plus large : celui d’établir une limite claire. Peu importe l’évolution des usages dans la société, les communications publiques ne reconnaîtront désormais que deux genres, le masculin et le féminin. C’est une manière de dire que, dans l’univers administratif, la non-binarité linguistique, et donc symbolique, n’existe pas. Cette posture contraste fortement avec l’ouverture que l’on retrouve dans d’autres sphères : des dictionnaires comme le Petit Robert ont déjà intégré iel, plusieurs universités québécoises — Laval, Sherbrooke, Montréal — offrent des guides de rédaction inclusive, et des établissements francophones ailleurs dans le monde, de Genève à Bruxelles, s’y engagent progressivement pour refléter les réalités de leurs communautés.1

Et c’est là que se trouve le véritable enjeu. Au-delà des points et des terminaisons, la décision gouvernementale a une portée identitaire. Dans un contexte où le Québec débat intensément des identités de genre, l’État ne se contente pas de fixer des règles de rédaction : il prend position en affirmant qu’il n’existe officiellement que deux genres, le masculin et le féminin. En matière de langue, l’impact est considérable : les mots choisis (ou interdits) orientent la manière dont on conçoit la réalité. Ainsi, au moment même où plusieurs cherchent à ouvrir la langue pour inclure toutes les diversités, le gouvernement ferme la porte en institutionnalisant une vision binaire du monde. C’est au mieux ramer à contre-courant, au pire reculer.

1 Universités québécoises

- Université Laval – Guide de rédaction inclusive (FEMUL, 2020, PDF)

- Université de Sherbrooke – Guide de rédaction inclusive (site officiel)

- Université de Montréal – Écriture inclusive et épicène : outils et ressources

- Presses de l’Université du Québec (PUQ) – Guide de rédaction inclusive (PDF officiel)

- Université McGill – Écriture inclusive (Library Guide)

Francophonie internationale

- Université de Genève – Guide pour une communication non sexiste et inclusive (PDF)

- Université de Lausanne – Charte pour une communication non sexiste (PDF)

- Université libre de Bruxelles (ULB) – Guide de communication inclusive (PDF)

- Université de Liège – Ressources sur la communication non sexiste et inclusive

Quatre Vents de dissidence

Quand les conseils d’établissement ont été créés, en 1998, plusieurs observateurs se demandaient bien ce que ça donnerait. On confiait à des parents et à des membres de la communauté des pouvoirs jugés, à l’époque, un peu trop grands pour des gens qui « ne connaissaient pas vraiment l’éducation ». Or, presque trente ans plus tard, le conseil d’établissement de l’école aux Quatre Vents, à Mont-Laurier, a trouvé une façon bien concrète d’exercer ce pouvoir : refuser d’adopter le budget de l’école, histoire de protester contre le sous-financement chronique en éducation.

C’est alors que la scène prend un air de comédie administrative. Le Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides, héritier direct des anciennes commissions scolaires, a dégainé l’artillerie lourde : une mise en demeure envoyée à ces parents bénévoles réunis autour d’une table d’école primaire. On imagine presque la scène : des mamans et des papas, stylo à la main, recevant une lettre pleine de formulations juridiques parce qu’ils ont dit… non.

Et c’est là que réside toute l’incongruité : une structure mise en place par le gouvernement pour donner du pouvoir aux citoyens finit par être muselée par ce même gouvernement, via ses centres de services scolaires. On voulait de la participation, on récolte de la dissidence; on voulait rapprocher les parents des décisions, et on leur envoie plutôt un avis légal. De quoi sourire, certes, mais un sourire teinté d’absurde, celui qu’on esquisse quand l’arroseur est arrosé.

Et je cite :

« 15 ans. Un hoodie, un sac à dos, une main au mauvais endroit au mauvais moment. Fini. Pas une balle, deux balles. La « construction de l’autre », menaçant et qui ne veut pas notre bien, ça a aussi des conséquences tragiques comme celle-là.

Qui a appelé la police pour des jeunes qui vivaient leurs vies de jeunes?

Hier, un enfant est mort, parce qu’il n’avait pas la bonne face ni la bonne couleur de peau pour survivre. J’extrapole? « Il faut attendre le résultat de l’enquête. »

Taser? Attente de la certitude que cet ENFANT EST ARMÉ?

15 ans. Un enfant, un sac à dos, une main au mauvais endroit au mauvais moment.

Le policier qui a tiré n’a pas encore de nom, mais a déjà droit à toutes les justifications.

Protéger et servir? Profiler et punir.

C’est quand qu’on va où? Really? »

– Josiane Cossette, écrivaine et journaliste, le 23 septembre 2025.

Dans mes écouteurs

Bobby Bazini nous arrive avec un cinquième album, un premier en français. Changement de langue et changement de style. Plus pop, moins country, plus jazz, moins blues, avec des notes électroniques donnant dans le psychédélique, accompagnées d’instruments acoustiques.

Cet album s’intitule Seul au cinéma et regroupe neuf pièces s’inscrivant toutes dans la thématique. Celle que je vous propose d’écouter s’appelle Rouler en août.

La bonne nouvelle de cette semaine

À Montréal, l’idée de reverdir la ville pour contrer les îlots de chaleur et rendre les quartiers plus agréables à vivre fait son chemin depuis plusieurs années. Et voilà que Paris s’en inspire directement : quatre forêts urbaines sont en train de voir le jour dans la capitale française, avec un objectif de 170 000 arbres plantés d’ici le printemps prochain. On transforme même des rues passantes en ruelles piétonnières verdoyantes, où les habitants redécouvrent le plaisir de marcher à l’ombre.

Ce qui rend la nouvelle encore plus réjouissante, c’est la portée de l’initiative. Les arbres ne sont pas que décoratifs : ils peuvent abaisser la température de la ville de 4 à 8 degrés, purifier l’air et améliorer la santé physique et mentale des citoyens. En d’autres mots, l’exemple de Montréal voyage et inspire des gestes concrets qui rendent les villes plus vertes, plus humaines et mieux préparées aux défis climatiques. Voilà une fierté à partager, et un bel espoir pour l’avenir.

Pour en savoir plus :

Arnould, F. (2025, 20 septembre). Quand la végétalisation de Montréal inspire Paris. Radio-Canada.