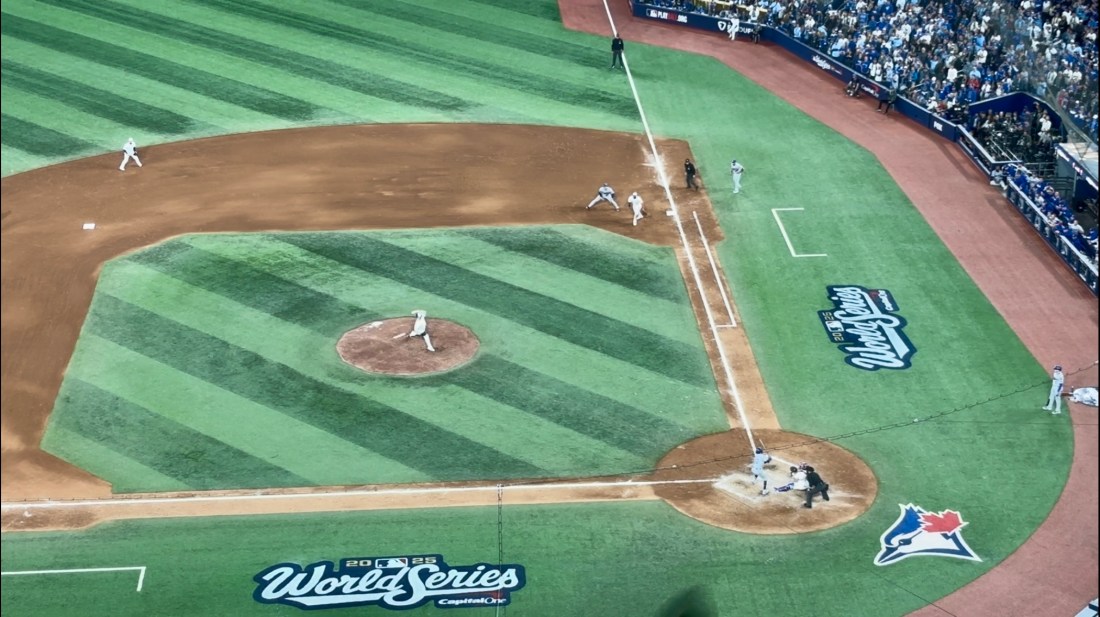

Il m’aura fallu des décennies pour réaliser un rêve d’enfance : assister à un match de la Série mondiale de baseball. Le vendredi 24 octobre, dès les premières lueurs du jour, j’ai pris la route vers Toronto avec mon fils, le cœur battant et la voiture chargée d’excitation. J’avais réussi à mettre la main sur une paire de billets pour le tout premier match entre les Dodgers et les Blue Jays, au Rogers Centre. L’ambiance y était électrique : une mer de bleu, un dôme vibrant, et cette impression d’assister à un moment d’histoire. Ce soir-là, les Jays ont offert un spectacle à la hauteur de la ferveur du public, remportant la partie de façon convaincante, à la surprise de plusieurs observateurs qui prédisaient une victoire expéditive des Dodgers en quatre matchs.

Pendant deux semaines, plus rien d’autre n’a semblé exister pour les amateurs de baseball. Chaque manche, chaque lancer, chaque glissement devenait une émotion brute, un mélange d’adrénaline et de nostalgie. La série a tenu toutes ses promesses : du suspense, des revirements et cette impression que tout pouvait basculer à chaque frappe. Les Blue Jays ont résisté, match après match, forçant une ultime confrontation qui s’est rendue jusqu’à la onzième manche du septième match. Et puis, le silence : un coup de circuit de Will Smith propulsant les Dodgers vers la victoire et laissant tout un pays sans voix, à un cheveu de la gloire.

Cette fois-là, j’étais dans mon salon, devant le téléviseur, avec ma femme et mon fils. Ma fille, trop nerveuse, était remontée dans sa chambre avant la fin. Et quand la balle de Smith a franchi la clôture, j’ai senti la même douleur sportive qu’en 1981, lors du circuit de Rick Monday qui avait éliminé les Expos. Quarante-quatre ans plus tard, l’histoire se répétait, différente et pourtant si familière. Mais entre les gradins de Toronto et le confort du salon, une chose n’avait pas changé : la magie du baseball, ce lien invisible qui unit les générations et fait vibrer le cœur d’enfant qui sommeille encore en moi.

Un peu d’art et d’histoire

Un récent épisode de l’émission Infoman a évoqué le nom de Fifi D’Orsay, une actrice québécoise du siècle dernier que je ne connaissais pas. Et pourtant. Née Marie-Rose Angelina Yvonne Lussier à Montréal le 16 avril 1904, cette fille du Québec a nourri dès sa jeunesse le rêve de devenir actrice. Animée par une audace peu commune, elle a quitté sa province pour New York, où elle a décroché un premier rôle dans The Greenwich Village Follies, après avoir charmé le directeur du cabaret avec sa version de Yes! We Have No Bananas. Pour se donner une allure d’artiste parisienne, elle s’est fait passer pour une Française ayant travaillé aux Folies Bergère et a adopté le pseudonyme de « Mademoiselle Fifi », un geste de marketing avant l’heure qui l’a propulsée sur les scènes du vaudeville américain.

Son charme et son accent français l’ont menée ensuite à Hollywood, où elle a ajouté « D’Orsay » à son prénom de scène et a incarné la « fille légère » typique du Gay Paris dans plusieurs productions des années 1930. Elle a partagé l’écran avec Bing Crosby et Buster Crabbe, et bien qu’elle ne soit pas devenue une vedette majeure, elle est demeurée une figure reconnaissable du cinéma et du music-hall. Fidèle à sa passion, elle a poursuivi une carrière soutenue entre cinéma, théâtre et télévision jusqu’à un âge avancé, reprenant même la scène à 67 ans dans la comédie musicale Follies à Broadway, récompensée par de nombreux Tony Awards. Fifi D’Orsay est décédée à Los Angeles en 1983, laissant derrière elle le parcours d’une pionnière qui, partie de Montréal avec un rêve et beaucoup d’audace, a su faire rayonner un peu du Québec dans l’univers étincelant du cinéma américain.

Dans mes écouteurs

Avec sa nouvelle chanson J’aime comment tu bouges, parue le 24 octobre dernier, Claude Bégin rappelle qu’il est l’un des artistes les plus créatifs et imprévisibles de la scène québécoise. Ce morceau, né spontanément « sur sa terrasse », mêle pop, électro et sons urbains, captant même les bruits de la ville pour leur donner une texture brute et vivante. À travers des paroles simples mais évocatrices, Bégin évoque le mouvement, la dualité et la fascination, des thèmes récurrents dans son œuvre. Le titre agit comme un avant-goût d’un album annoncé pour 2026, déjà attendu. Fidèle à son approche autodidacte, Claude Bégin signe ici une pièce vibrante qui fait autant danser le corps que réfléchir l’esprit, une preuve supplémentaire qu’au Québec, la musique peut être à la fois libre, audacieuse et profondément humaine.

La bonne nouvelle de cette semaine

Le Québec a trouvé une façon géniale de célébrer sa saison la plus emblématique : il transforme l’hiver en thérapie naturelle . Avec sa nouvelle campagne intitulée Winterapy, Bonjour Québec invite le monde entier à venir profiter des joies de la saison froide, du ski aux bains nordiques, en passant par le chocolat chaud et la bonne humeur, en redécouvrant l’hiver comme une source de bien-être et d’énergie. Plutôt que de le subir, on l’apprivoise. Cette vision positive s’accorde parfaitement avec ma philosophie éducative : apprendre à voir le beau, à cultiver la résilience et à faire de chaque expérience une occasion de grandir.

Et si cette Winterapy inspirait aussi nos écoles ? Après tout, quoi de mieux qu’une promenade en plein air, une classe dehors ou une activité artistique inspirée de la neige pour raviver la curiosité des élèves ? L’hiver devient alors un laboratoire vivant : on y explore la science du froid, la beauté des cristaux de glace ou encore la force du travail d’équipe lors d’un projet collectif dans la cour d’école. Un peu de Winterapy, c’est aussi un rappel précieux : le bien-être et la motivation passent souvent par le mouvement, la nature et la joie partagée.