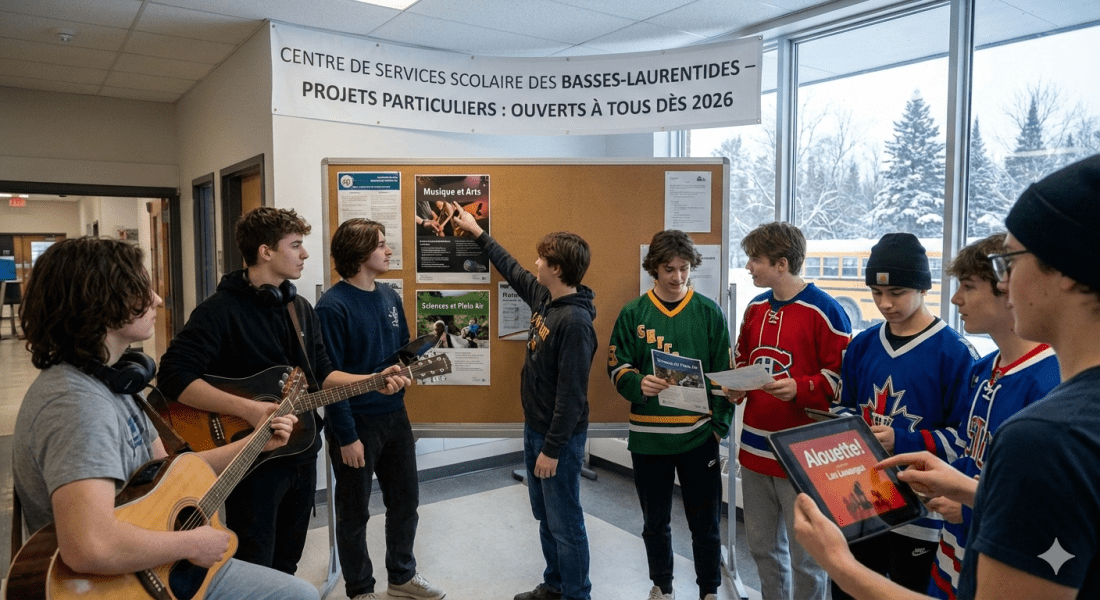

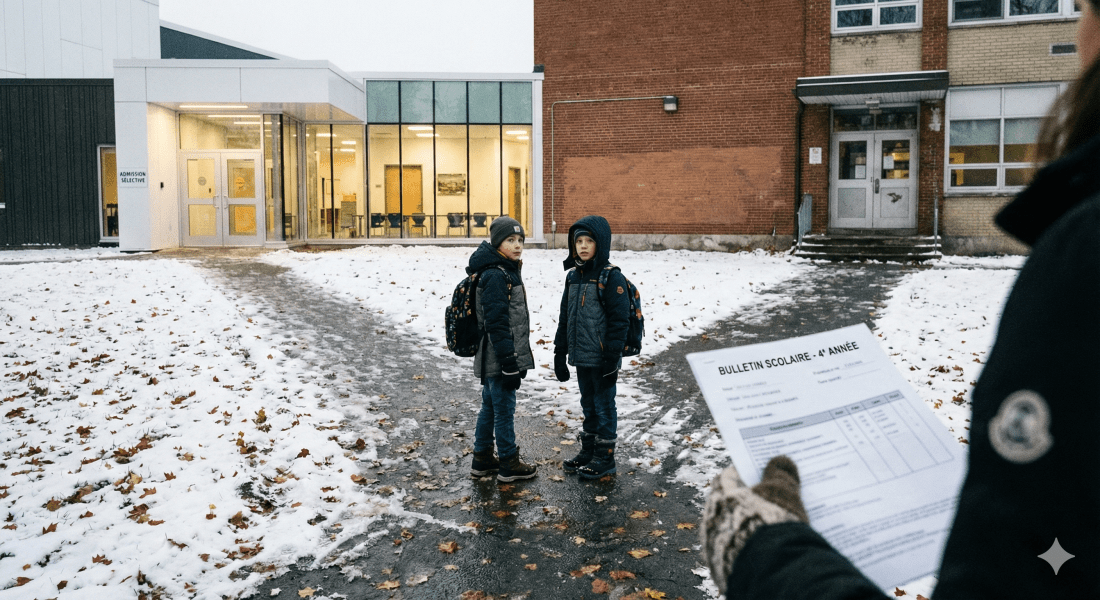

En éducation, il y a des nouvelles qui ne font pas seulement bouger des cases administratives. Elles déplacent une idée. Dans les Basses-Laurentides, un centre de services scolaire que je connais bien s’apprête à retirer les résultats scolaires des critères d’admission aux projets pédagogiques particuliers au secondaire. L’objectif est clair : élargir l’accès et s’attaquer, concrètement, à cette impression d’école à plusieurs vitesses.

Ce que j’aime de ce virage, c’est sa logique profondément humaine. On ne parle pas d’un laissez-passer général. Il y aura encore des exigences liées au projet choisi, comme une audition en musique ou une épreuve physique en sport. Mais on enlève l’idée que seuls les bulletins forts donnent droit à un contexte motivant. On cesse de traiter la motivation comme une récompense, et on commence à la voir comme un levier.

Parce que pour plusieurs élèves qui éprouvent des difficultés académiques, un projet particulier peut devenir un point d’ancrage, une raison de venir à l’école, un sentiment d’appartenance, un quotidien qui a du sens. Et c’est ici qu’il faut distinguer réussite académique et réussite scolaire. La première concerne les notes et les performances mesurées. La seconde touche l’engagement, la persévérance, le rapport à l’école, la capacité de se projeter. Cette mesure ne promet pas de faire grimper magiquement toutes les moyennes. Elle favorise quelque chose d’essentiel : une réussite scolaire plus solide, parce que plus signifiante.

Et à celles et ceux qui craignent un nivellement par le bas, je réponds que la différenciation pédagogique ne sert pas seulement à soutenir les élèves en difficulté. Elle sert aussi à enrichir, à approfondir, à pousser plus loin les élèves forts académiquement. On peut donc ouvrir des portes sans fermer celles qui existent déjà. L’école publique est déjà riche et attirante. Avec cette mesure, elle devient surtout plus inclusive, plus cohérente avec l’idée que les projets motivants devraient être une possibilité réelle pour un plus grand nombre d’élèves.

Dans mes écouteurs

Il y a des albums qu’on attend comme on attend un changement d’air, et Alouette! de Les Louanges a déjà ce parfum-là. On devine un disque plus ancré, plus « ici », où l’élan rythmique demeure le moteur, mais où les guitares et le joual semblent vouloir reprendre leurs droits. Comme si Vincent Roberge se rapprochait du sol pour mieux capter ce qui vibre dans le quotidien.

La sortie est annoncée en avril, et si je ne garde qu’une pièce en tête, c’est Je confirme ma présence. C’est une entrée en matière qui sonne comme une phrase qu’on se répète avant d’entrer dans la pièce, avant de prendre la parole, avant de cesser de s’excuser d’exister. Ces jours-ci, les tensions géopolitiques s’invitent partout, dans les nouvelles, dans les conversations et dans la fatigue collective, et cette idée de confirmer sa présence résonne autrement. Comme un refus de se dissoudre, de devenir simple témoin passif, d’accepter le bruit comme seule réalité. Si Alouette! est vraiment ce retour vers quelque chose de plus direct et assumé, alors cette chanson n’est pas un simple extrait, c’est une intention, une manière de dire que le disque ne fera pas que flotter, il va se tenir debout.

La bonne nouvelle de cette semaine

Copernicus l’a dit : 2025 grimpe au 3e rang des années les plus chaudes jamais enregistrées. C’est le genre de phrase qui pèse lourd. Et pourtant, au milieu des reculs et des catastrophes, il y a eu, l’an dernier, des gestes qui ressemblent à des promesses tenues. Au Brésil, la déforestation en Amazonie a reculé, signe rare d’un frein réel sur une machine qui semblait incontrôlable. Sur le plan du droit, la Cour internationale de justice a rappelé que les États ont une obligation de déployer les moyens nécessaires pour limiter les dommages sur la planète, une phrase qui, pour une fois, donne du poids au verbe devoir. Et au Canada, des nations autochtones prennent les rênes de nouveaux refuges marins, parce que protéger un territoire, ce n’est pas seulement le mettre sous cloche, c’est en prendre soin, au quotidien, avec compétence et continuité.

Le plus beau, c’est que ces bonnes nouvelles ne restent pas toutes à l’échelle des sommets et des tribunaux. Elles touchent aussi nos habitudes, nos rues, nos regards. Montréal, Québec et Vancouver figurent au palmarès des meilleurs réseaux cyclables, preuve qu’une ville peut devenir plus respirable à coups d’aménagements concrets, répétés, assumés. La tortue verte, elle, n’est plus classée « en danger » et a vu ses populations augmenter après des décennies de protection et de suivi, comme quoi la patience peut sauver du vivant. Et pendant que la Norvège frôle un basculement historique avec des voitures électriques occupant l’écrasante majorité du marché, les îles Marshall annoncent une aire marine protégée immense, pensée pour l’avenir et la biodiversité. Bref, la planète n’a pas eu une année facile, mais elle a quand même reçu, ici et là, des preuves qu’on peut encore choisir de la ménager.

Source : Boisclair, V. (2025, 26 décembre). Du positif en environnement? Voici 10 bonnes nouvelles de 2025. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/info/long-format/2213081/environnement-bonnes-nouvelles-fin-annee-2025-positif-climat